藤田嗣治の高価買取・評価のノウハウと価格相場を解説。絵画骨董買取プロ秋華洞

フジタは日本と世界の近代美術史上、非常に重要な画家です。日本人として生まれ、フランス人として生涯を終えました。

その生き方や、鑑定や評価のポイントについて、ぜひごゆっくり御覧ください。

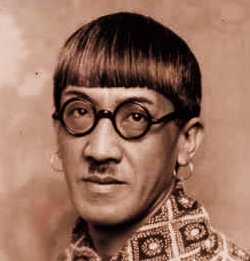

洋画家。東京の陸軍軍医の家に生まれる。

1905年、中学卒業後ただちにパリへの留学を考えるが、父の友人であった森鴎外のすすめで東京美術学校西洋画科へ入学。黒田清輝らに師事し、卒業後は和田英作の助手として帝劇などの背景を描く。1910年の第十三回白馬会に初入選、1913年には渡仏。パリではピカソ、モディリアーニらと交流し立体派の研究もするが、日本の面相筆で肥痩のない輪郭を描いた上で淡彩を施す様式を作り上げる。それらの作品を出品したサロン・ドートンヌで注目を浴び、一躍パリの寵児となる。

1929年に帰国して個展を開き話題を呼び、北米、フランス、南米などを歴訪した後、1933年に再度帰国。翌年、二科会会員となる。従軍画家として戦争画も描く。戦後は再度フランスに渡り、フランス国籍を取得、レオナールの名で洗礼を受ける。

絵画骨董買取プロ・秋華洞社長の田中です。弊社は親子三代80年の買取実績があります。まずはお気軽に電話下さい。(メール、LINE、お手紙でも勿論OK)

大事な美術品のお取引には一生お付き合いのできる信頼できる画廊をお選び下さい。

もし藤田嗣治の作品をお持ちでしたら、ぜひ絵画骨董買取プロby秋華洞にご相談下さい。

お客様の心に寄り添い、最後までお世話させていただきます。

秋華洞[絵画骨董買取プロ]はいつだって貴方の味方です。

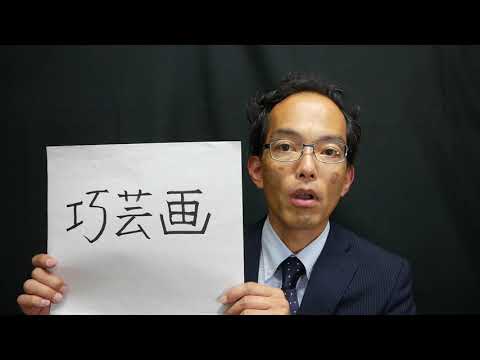

動画で語る藤田嗣治の評価

藤田嗣治作品の査定の実際

藤田嗣治は海外でも存在感のある作家です。私ども秋華洞では毎年アジア・ヨーロッパのアートフェアに出展しており、しばしばフジタを展示していますが、毎回多くのお客様に注目されています。海外オークションでも高額で落札されており、国際的な人気の高さがうかがえます。

モチーフと評価

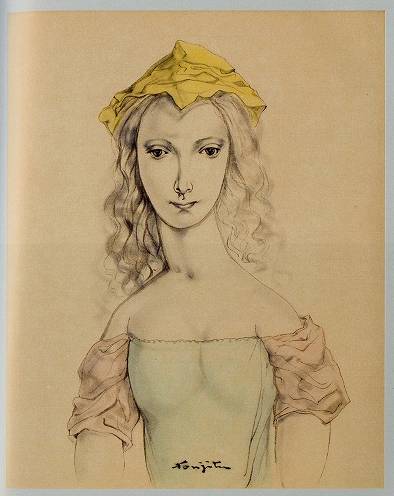

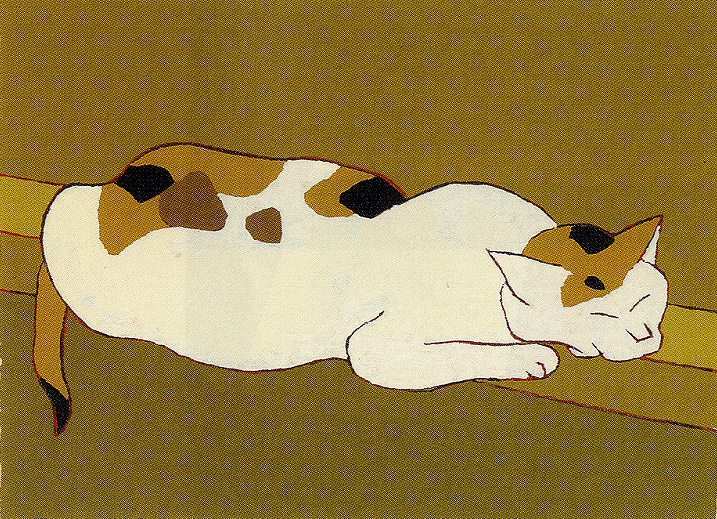

藤田嗣治は、猫と少女を描いた作品を得意としています。

自画像、風景などモチーフは幅広く、年代や転々と変えた制作場所で作風の変化が見られるのが魅力であり、奥深さでもありますが、やはり評価は人気のあるモチーフである少女・女性・猫の作品が高いと言えます。

また、戦後日本を離れフランスへ戻ってからの1950年代の作品が特に評価が高い良いと言われています。

ペン画・水彩の場合は100万から2000万程度、油彩の場合は1千万円から1億円くらいまでの評価を与えることができるでしょう。

デッサンや小品なども君代夫人の手放した「君代コレクション」を中心によくございますが、こちらも数十万から数百万の評価があります。

弊社の季刊美術カタログにもほぼ毎回登場しますので、よければ参考にご覧ください。

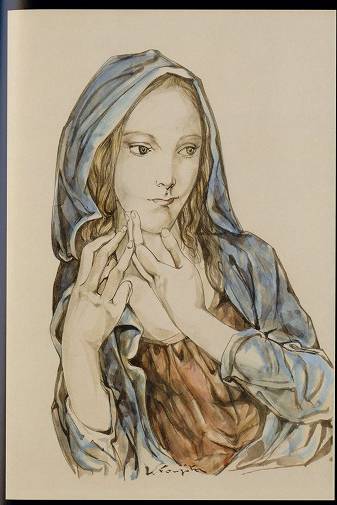

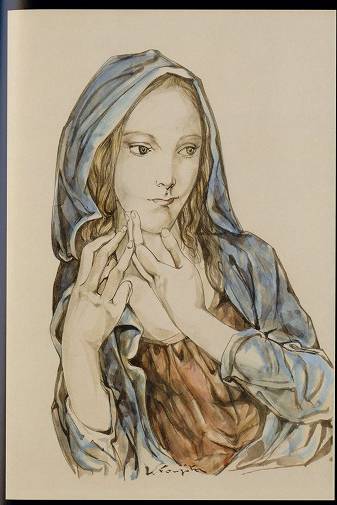

下記写真はペン画・水彩などの例です。

本画の他にもデッサン、リトグラフ、挿絵など非常に多くの作品が流通しています。こちらも数万円から百万を越す作品まで、価格帯も幅広いものがあります。

鑑定書について

フジタの場合、日本では東美鑑定評価機構鑑定委員会が鑑定を行っています。

世界的な人気と知名度が高いゆえに、贋作が多く出回っているのも事実です。非常によくできた贋作もあり、鑑定には慎重を要します。

すなわち、評価の高い作家ほど「質の高い贋作」が出てきます。サインも絵も見分けがつかないくらい精巧な贋作をこれまでに何点も見てきました。このような事情からも作品買取の際、鑑定書取得は重要となります。

弊社では鑑定書取得までのお手伝いをいたします。鑑定取得でお悩みの方はぜひご相談ください。

藤田嗣治(レオナール・フジタ)の買取相場

藤田嗣治の作品例一覧

藤田嗣治作品の相続(査定書作成)

秋華洞では、藤田嗣治作品の買取だけでなく、法人における評価書や個人での相続査定評価書の作成も行っています。

評価書は相続時の税金計算や美術館や法人への寄付、時価棚卸し査定などにご利用いただけます。もちろん、フジタ以外の作品も受け付けます。

査定書の体裁やそもそもの必要性など、戸惑われる場合も、ご相談は無料ですので、遠慮なくお気軽にご相談ください。

藤田嗣治の生き方

藤田は子供の時からフランスでの画業にあこがれましたが、大戦時は祖国を守る日本人としての意識も強く、戦争画なども積極的に取り組みました。

フジタは絶望し、フランスに帰化したあと、日本を訪れることはありませんでした。

結局、現在は「日本の画家」というよりはモジリアニやピカソなどの「エコール・ド・パリ」の作家として数えられ、高い評価を得てます。

フランスでの洗礼後は、ランスの「フジタ礼拝堂」の内装を行うなど、宗教絵画を中心に制作しました。

《ジュイ布のある裸婦》(1922年)、《カフェ》(1949年)、《アッツ島玉砕(1943年)》などがありますね。

経験豊富なスタッフが対応いたします

絵画骨董買取プロには美術業界で経験を積んだスタッフが揃っています。どんなことでもお気軽にご相談下さい。

なぜ今、秋華洞の絵画骨董買取プロが選ばれるのか

私どもでお売りになるお客様は、「どこよりも高く買う」とか、「すばらしいサービス」に惹かれておいでになっているわけではないように思います。

私達は、祖父の代からもう、そろそろ百年は続く美術商の血を誇りとしています。

でも、それは、長く続いているから偉い、という意味ではありません。

美術品を一度買わせてもらったら、さようなら、という関係ではない、と考えているのです。

美術品を売るときも、買うときも、それきりでなくて、一生のお付き合いを考えています。さらには、世代を超えて、代々お付き合いできる関係を目指しております。

スタッフにも「ともかくたくさん買えば良い」ではなくて、「お客様にどうしたら、最も、お役に立てるのか、考えて動きなさい」と伝えています。

スタッフにとっても、一生勤めて、美術品の取り扱いだけでなく、人間として成長し、素晴らしい作品を扱うのにふさわしい人間性を育むことを第一に考えています。

買取もサービス面、価格面で一番になれるようにしていますが、それよりも、販売で銀座、台北、香港、欧米などでの多くのお客様、美術館様と長く丁寧に仕事をさせていただいていることが、全体として意味のある世界を作っているようにも思います。

お客様が美術品を売るときは、知らない赤の他人が、家にやってきて、あれはいくら、これはいくらと値段をつけていく場面があるかもしれませんね。

そんなとき、美術品が高価にせよ、そうでないにせよ、お品物や、お客様を大事にしない人が上がりこんできたらどうでしょう。

それは、値段の高い低いの問題ではないように思います。

「本当にお客様の心に寄り添う」

「一生のお付き合いをする」

そういう美術商として、みなさんとお付き合いできれば、と考えております。

藤田嗣治の芸術と生涯

-命がけの愛と芸術への旅-

藤田嗣治(ふじた つぐはる)は、現在もっとも評価の高い日本の芸術家ですが、その半生をフランスで過ごし、フランス人として亡くなりました。生粋の日本人だったフジタが、なぜフランスで亡くなることになったのか。そこに大きな秘密があります。その生涯をあらためて振り返ってみましょう。

フジタは、20世紀を代表する国際的なアーティストです。彼の作品は、日本の伝統と西洋の技術を融合させた独特のスタイルで知られています。

生涯

藤田嗣治は東京で生まれ、幼少期から絵画に興味を持ちました。東京美術学校(現:東京芸術大学)で学び、その後1913年にパリに渡りました。パリではエコール・ド・パリ(パリ派)と呼ばれる芸術家集団に属し、特にモディリアーニやピカソと親交を深めました。彼はパリでの生活を通じて、独自のスタイルを確立しました。

1920年代に入ると、藤田の作品はパリで非常に高く評価され、「乳白色の肌」と称される独特の白い肌の表現技法で注目を浴びました。この技法は、彼の作品を一目で識別できる特徴の一つです。彼の作品には、日本の浮世絵や伝統的な日本画の影響が色濃く反映されています。

代表作

藤田の代表作には、「カフェ」、「猫」、そして「ヌード」などがあります。彼の作品は細部にまでこだわった描写と、日本画の影響を感じさせる線の使い方が特徴です。特に、猫や女性のヌードを描いた作品は高い評価を受けています。彼の描く猫は生き生きとしており、女性のヌードはエレガントで繊細な美しさを持っています。

戦争とその後

第二次世界大戦中、藤田は日本に戻り、戦争画を描くことになりました。しかし、戦後その作品が問題視され、再びフランスに渡ります。国に裏切られたフジタは、日本人としての誇りを捨てることはありませんでしたが、日本画壇への屈折した心情から開放されることはありませんでした。

1955年にはフランス国籍を取得し、以降はフランスで生活しました。彼はフランスでの生活を通じて、さらに多くの作品を生み出しました。

晩年には、キリスト教に改宗し、宗教的なテーマの作品を多く手がけました。フランスのランスにあるサン=モール教会の壁画は、その集大成とも言える作品です。彼の宗教画には、深い精神性と静謐な美しさが宿っています。

評価と影響

藤田嗣治は、日本と西洋の芸術を橋渡しする役割を果たし、独自のスタイルで国際的な評価を受けました。彼の作品は今日でも多くの美術館で展示され、多くの芸術家に影響を与え続けています。彼の生涯と作品は、異文化間の交流と融合の象徴として評価されています。

藤田はまた、多くの著名な芸術家と親交を深め、その交流を通じて自身の作品に新たな視点を取り入れていきました。彼の生涯は、常に挑戦と革新を続けたアーティストとしての姿勢を示しています。

藤田嗣治の作品は、現代においても多くの人々に愛され、その独特の美学と技術は多くの後進に影響を与えています。彼の作品に触れることで、日本と西洋の芸術がどのように融合し、発展してきたかを理解する手助けとなります。彼の生涯と作品は、今後も芸術の歴史において重要な位置を占め続けるでしょう。

藤田嗣治を鑑賞できる美術館・博物館

藤田嗣治の作品を所蔵する主たる美術館はいくつかあります。以下は、彼の作品が展示されている代表的な美術館です:

日本

1. 東京国立近代美術館(MOMAT)

東京国立近代美術館は、日本国内で藤田嗣治の作品を多く所蔵している美術館の一つです。彼の重要な作品が常設展示や特別展示で公開されています。

2. 京都国立近代美術館

京都国立近代美術館も藤田の作品を所蔵しており、特別展や企画展で紹介されています。

3. 愛知県美術館

愛知県美術館には、藤田嗣治の作品が所蔵されており、展示されることがあります。

4. ひろしま美術館

ひろしま美術館も藤田の作品を所蔵しており、展示されています。

フランス

1. パリ市立近代美術館

パリ市立近代美術館は、藤田が活動したパリに位置しており、多くの作品を所蔵しています。

2. ポンピドゥー・センター

フランスのポンピドゥー・センター(国立近代美術館)は、20世紀の現代美術を中心にしたコレクションの中に、藤田の作品も含まれています。

3. エペルネ市立美術館

フランスのエペルネ市立美術館も藤田嗣治の作品を所蔵しています。

その他

1. ニューヨーク近代美術館(MoMA)

アメリカのニューヨーク近代美術館(MoMA)は、藤田嗣治の作品を所蔵しており、時折展示されることがあります。

2. クラーク・アート・インスティテュート

マサチューセッツ州にあるクラーク・アート・インスティテュートも藤田の作品を所蔵しています。

これらの美術館では、藤田嗣治の多様な作品が展示されており、彼の独特のスタイルや技法を間近で鑑賞することができます。各美術館の展示状況は変わることがあるため、訪問前に確認することをお勧めします。

絵画骨董買取プロ@銀座 YOUTUBEチャンネル

美術・絵画骨董買取の最新情報をお届けします

絵画・骨董など美術品の買取相場について

絵画・骨董の買取相場の一部をお伝えします。美術品の価格は作家・大きさ・図柄が大きなファクターですが、その他、その時点での人気度でもかなり変わります。

古いものほど価格が安定する傾向があり、現代に近いものほど価格の高低が変わりやすいですが、絶対の法則はありません。

また、作品そのもののコンディションは評価を左右することがあります。

むろん、真贋についての判断が大前提としてあります。

買取強化作家

取扱品目

絵画骨董買取プロ・4つの約束

今なぜ絵画骨董買取プロなのか?銀座秋華洞が選ばれる理由5

-

✔ 理由1: 三代80年の実績と信頼

✔ 理由1: 三代80年の実績と信頼 -

✔ 理由2: 掛軸から現代アートまで買取可能

✔ 理由2: 掛軸から現代アートまで買取可能 -

✔ 理由3: ご相談・出張費・査定料無料

✔ 理由3: ご相談・出張費・査定料無料 -

✔ 理由4: 多様な販売ルートで高額買取

✔ 理由4: 多様な販売ルートで高額買取 -

✔ 理由5: 多くのメディアに出演

✔ 理由5: 多くのメディアに出演

買取の流れ

【1】お問い合わせ

フリーダイヤル、無料買取査定フォーム、LINE査定より、お気軽にお問い合わせください。

【2】お見積もり

いただいた絵画・美術品の情報から、おおよその査定額をお伝えいたします。

【3】買取方法の選択

来店買取、出張買取、宅配買取のいずれかをお選びください。

実際に拝見して正確なお見積もりの買い取り価格をお伝えいたします。

【4】買取成立!

金額にご納得いただけたら、買取成立です。

その場で現金でお支払いいたします。

宅配の場合は、お振り込みいたします。

絵画・骨董・美術品の選べる買取方法3つ

買取作家一覧(抜粋)

よくあるご質問

もちろんです。私どもは店頭でも、出張でも、査定は無料で行っております。(ただし、企業会計や相続に必要な査定書は、別途有料でお引き受けしております。)

もちろんです。その場で現金買取いたします。

はい、私どもでのお見積りをご提示いたしますので、その場で決めなくて結構です。ご検討下さい。

宅配買取りの場合、作品が到着してお客様にご連絡差し上げます。ご承諾いただいたら、その後、すぐに銀行口座へご入金いたします。

お客様の声

わかり易く説明してくださり 納得の鑑定でした。

価値をわかっていただける方に おゆずりできて良かったです

ありがとうございました。

父の集めていたものですが、価値をわかっていただける方に

おゆずりできて良かったです。また伺います。

お父様が大切にされていた根付、次の世代へ引き継ぎたいと思います。

また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

美術品の売却は、ぜひ信頼できる美術商をお選びください

弊社では美術品を売るときも、買うときも、それきりでなくて、一生のお付き合いを考えています。さらには、世代を超えて、代々お付き合いできる関係を目指しております。

スタッフにも「ともかくたくさん買えば良い」ではなくて、「お客様にどうしたら、最も、お役に立てるのか、考えて動きなさい」と伝えています。

「本当にお客様の心に寄り添う」

「一生のお付き合いをする」

そういう美術商として、みなさんとお付き合いできれば、と考えております。

絵画・骨董買取に全国にうかがいます

買取のご相談、全国への出張査定等、すべて無料です。

出張査定は作品の内容や点数にもよりますので、まずはお電話かメールでご相談下さい。

丁寧でスピーディな対応を心がけております。

鑑定機関に依頼する鑑定代行(有料)も承ります。

法人のお客様向けの美術品査定・買取

法人様からの査定依頼も承っております。

保養所の閉鎖に伴う美術品売却、オーナー交代に伴う資産の見直し等、お気軽にご相談下さい。

法人様向け買取

経験豊富なスタッフが対応いたします

絵画骨董買取プロには美術業界で経験を積んだスタッフが揃っています。どんなことでもお気軽にご相談下さい。

蔵まるごと査定

あなたの蔵まるごと鑑定・買い取りいたします。

ご自宅やご実家の「蔵」をまるごと見てほしいというご要望を時々いただきます。

・蔵の中身まるごと買い取ってほしい

・蔵の解体期日が迫っていて時間が無い

・物が大量にあり、処分に困っている

・ほとんど中を見たことが無いため価値が分からない

片付いていなくても、どんなものがあるのか詳細が分からなくても大丈夫です。専門のスタッフが全国出張査定いたします。

遺品整理・実家片付け

遺品整理・生前整理・ご実家の片付けのご相談承ります。

美術品は価値がわからない、たくさん残されて価値がわからず困っている。絵画・骨董の価値の見極めは、ぜひプロの美術商にご相談下さい。

藤田嗣治の査定・お問い合わせ

ご相談はお電話(0120-126-510)、メール、LINEからも承ります。

査定依頼をいただければ、鑑定に出したほうが良いかアドバイスすることができます。