葛飾北斎

かつしかほくさい江戸に生まれる。幼名は時太郎、後年鉄蔵と改めた。木版彫刻を学んだり、貸本屋の小奴として働き、19歳で当時の似顔絵役者絵の第一人者、勝川春章に入門。翌年「春郎」の画名で浮世絵会にデビュー。35歳に勝川派から独立、役者絵や美人画から距離を置き、狂歌絵本への挿絵の提供、肉筆画での活躍が中心となる。 神奈川沖波裏、凱風快晴、山下白雨などで知られる『富嶽三十六景』が北斎の代表作であるがこれらは70年間にわたって作品を描き続けた画業の一部にしか過ぎない。北斎は錦絵のみならず、本の挿絵・刷り物・肉筆画と活躍の舞台は広く、その絵画世界には豊かな広がりがある。画狂人とも号した北斎の画業は、常に斬新で人々を驚嘆させた。現代でも世界的な名声を誇る。1966年にモスクワ他で開催された北斎展に、小布施に残っていた北斎の肉筆画が展示されて地元での関心が高まり、北斎館建設につながった。76年開館、91年に増改築。

北斎 査定のポイント

浮世絵といえば北斎。2024年度から使用される新紙幣では「富嶽三十六景 神奈川沖波裏」が採用され、一層注目されています。

私共は日本浮世絵商協同組合に所属し、常に業者の交換会にでておりますので、リアルな浮世絵の価格を把握しております。北斎のご売却ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

こちらでは北斎 査定のポイントを詳しく解説していきます。

高く売れる図柄・シリーズ

代表作として国内外に人気が高いのが、大胆な構図でさまざまな富士山を描いた「冨嶽三十六景」です。

特に有名なのが、海外では「ビッグウェイブ」と呼ばれている「神奈川沖浪裏」、赤く染まる富士の山肌を描いた「崖風快晴」、稲妻が富士山の裾野に光る「山下白雨」などです。

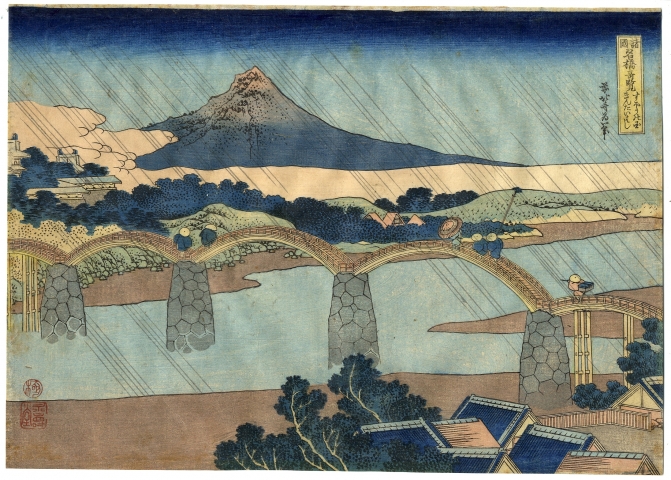

このほか浮世絵では諸国の名瀑を題材とした8図の連作「諸国瀧廻り」、橋のデザインを生かすため大胆な構図を用いた「諸国名橋奇覧」などのシリーズが評価が高いです。

また、北斎は曲亭馬琴や柳亭種彦らその当時の一流の戯作者と手を組み、数多くの読本(よみほん)を手掛けています。

中でも馬琴と組んだ「新編水滸画伝」、「鎮西八郎為朝外伝 椿説弓張月」は代表作として知られ、

劇的な構図や緻密な描写で多くの人を魅了しました。北斎は生涯200以上の読本の挿絵を手掛けていると言われています。

その他、冨嶽三十六景のあと手掛けた、102図の富士山のを描いた「富嶽百景」(初編~3編)絵手本の「北斎漫画」(全15編)も

国内外で人気が高い作品です。

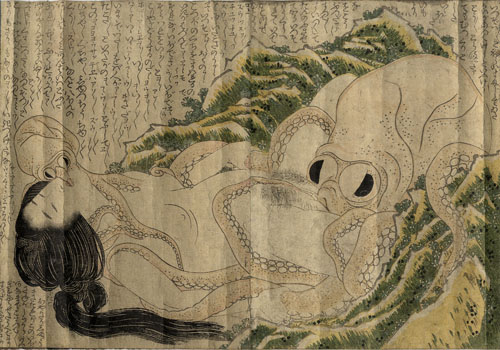

蛸で有名な「喜能会之故真通」(きのえのこまつ)、万福和合神、絵本つひの雛形など、北斎の春画も人気が高いです。

本の場合は上中下全て揃っているか、落丁はないか、表紙の題箋(だいせん)は当時のものかによっても評価は変わります。