徳岡神泉を

高価買取いたします

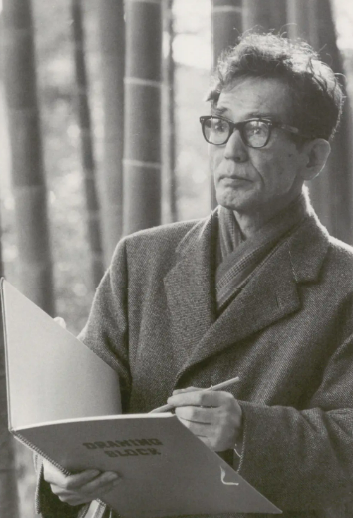

京都府に生まれる。本名時次郎。明治42年13歳のとき、土田麦僊の紹介で竹内栖鳳の画塾竹杖会に入塾する。大正3年京都市立美術工芸学校絵画科、6年京都市立絵画専門学校別科を卒業する。文展に三度落選し、8年京都を離れ放浪、富士山麓の富士川町に四年ほど滞在する。12年京都に戻り再び竹杖会に入塾する。14年第6回帝展に初入選。昭和11年京都市立美術工芸学校教員となり、画壇の革新をめざす京都の中堅日本画家による水明会の結成に参加、12年日本女子美術学校日本画科教授となる。 写実を基礎に象徴的ともいえる独自の幽玄美をつくりあげ、近代日本画に新たな風を吹き入れた。一見しただけなら難しくて暗いイメージだが、じっと見たり毎日目を向けているとその奥にある神秘的幽玄的な表現に気づく、まさに芸術性の高い作家である。珍しいほど若い頃の画風と晩年に至る画風とが天と地ほど違う作家で、その変貌は別人が描いたかに見える。昭和41年文化勲章を受章、同時に文化功労者となる。

初期画業

緻密な写生

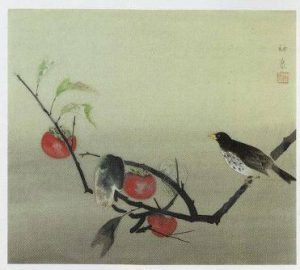

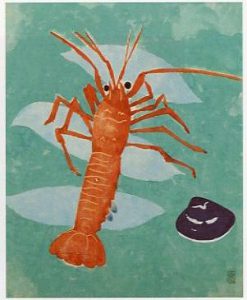

日本画家の徳岡神泉は、明治29年(1896)、京都市上京区の二条城の近くに居を構える裕福な旧家に生まれました。幼少期より謡や尺八を習うなど、芸術に関心の深めると同時に、絵を描くことを楽しみとしていました。明治42年(1909)土田麦僊の紹介で竹内栖鳳の画塾・竹杖会に入塾し、翌年には京都市立美術工芸学校絵画科に入学して、一層意欲的に制作を行います。明治44年(1911)「海老」で校友会展 金牌受賞、京都市立美術工芸学校の卒業制作は銀牌受賞と、画塾と学校の両方で優秀な成績をおさめました。その後京都市立絵画専門学校(現:京都市立芸術大学)に進学し、卒業に際しては「筒井筒(夢ごころ)」を制作しました。

苦悩と再出発の時期

富士山麓での制作、京都への帰郷

順調に思えた画家への道は、文展の連続落選という思いがけない出来事で暗雲が立ち込めます。ショックを受けた神泉は厭世的となり、東京方面への放浪の旅に出た末に、大正8年(1919)に富士山麓の富士川町に4年間滞留します。

この富士時代と呼ばれる期間に、神泉は「狂女(白痴の女)」を描きます。京都から富士に移り住んで間もないころ「孤独な淋しい気持ち」を抱いていたためか、絵の題材としてもその気持ちにひかれて、同様の傾向の作品を描いたと後年回顧しました。その間大正9年(1920)に結婚し、翌々年には長女が誕生します。

画家として再出発の兆しをみせたのは、近藤浩一郎の勧めによる大正11年(1923)の京都への帰郷後でした。大正14年(1925)には第六回帝展で「罌粟」が初入選すると、「蓮池」で第七回帝展特選、「鯉」で第十回帝展特選を果たし、画壇での評価を着実に高めていきます。

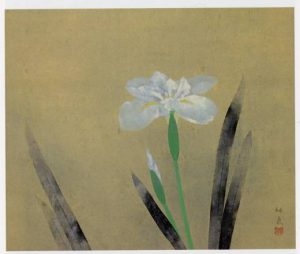

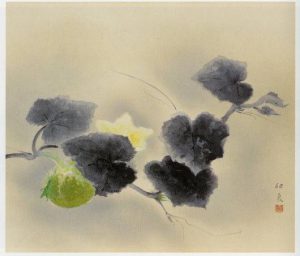

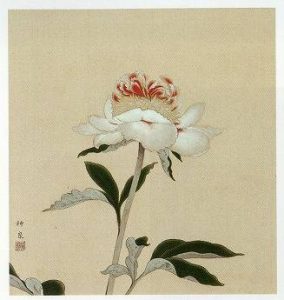

さらに試行錯誤を試みた後、昭和14年(1939)の第三回新文展出品作「菖蒲」にみられる、それまでの細密描写から画面構成を簡潔にし、装飾性を帯びた画風を示すようになりました。

戦後の展開

様式の深化

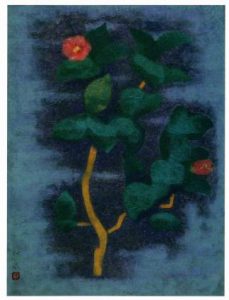

昭和22年(1947)第三回日展出品作の「赤松」に始まる戦後の画業からは、単純化された構図・モチーフと、その研ぎ澄まされた精神性のさらなる深化がうかがえます。昭和26年(1951)年、第六回日展出品作である「鯉」とその他諸作に対し第七回日本芸術院賞を受賞し、昭和41年(1966)には文化勲章を受章して文化功労者に選出されるなど、名実ともに第一線の日本画家として認められました。

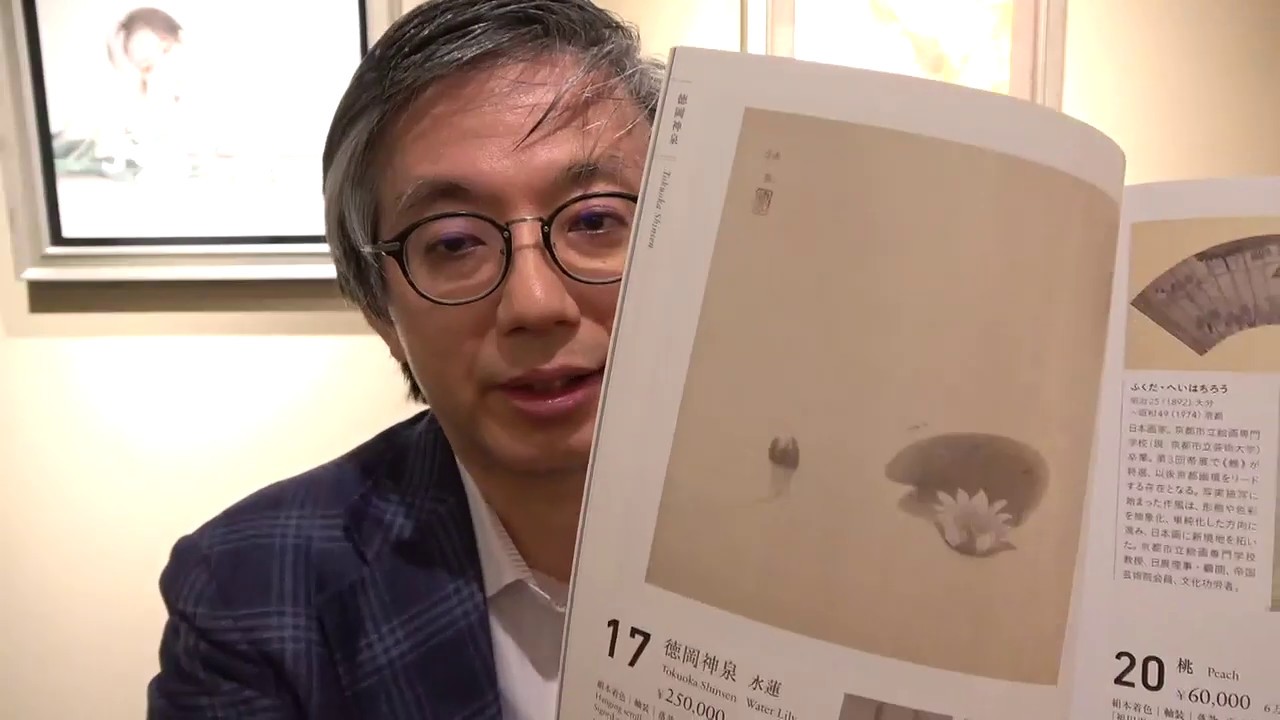

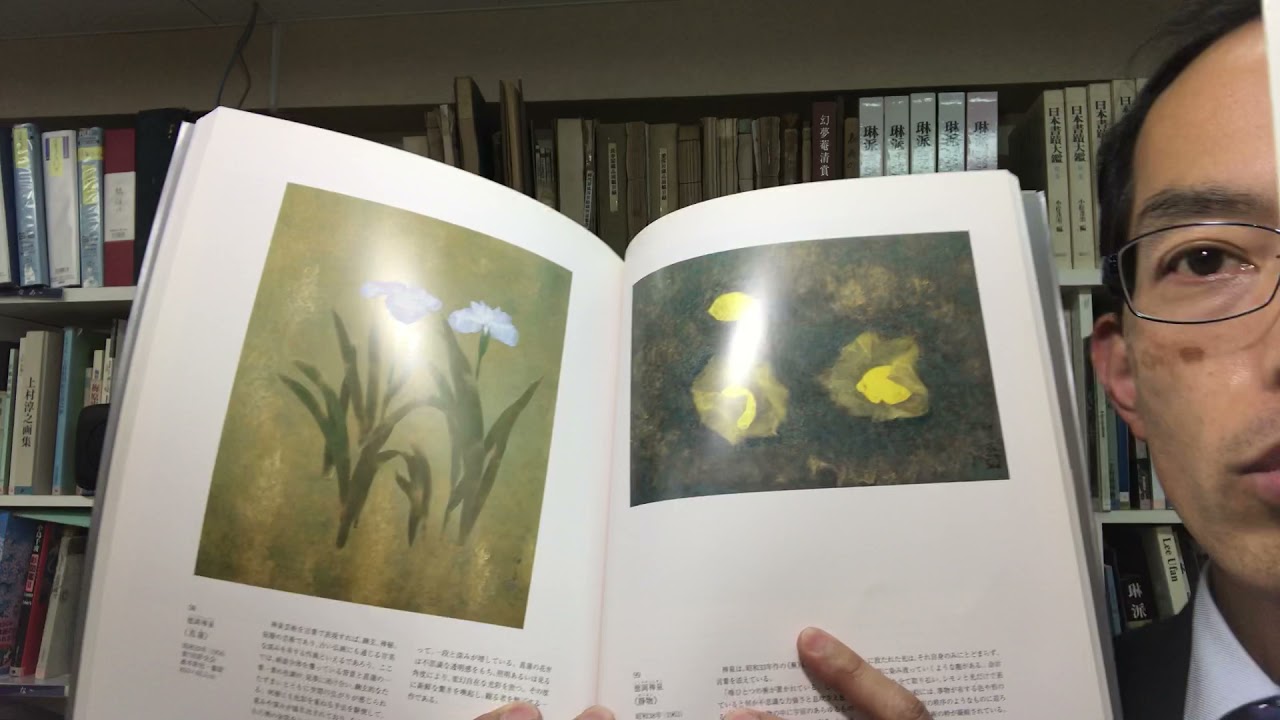

動画で解説しています!

徳岡神泉の評価・査定ポイント

まずは写真1枚で構いません。お気軽にお問い合わせください。

絵画骨董買取プロ・秋華洞がお役に立てること

私ども秋華洞は、買取専門業者ではなく、実際に作品を扱い、次の所蔵者へ橋渡しをしてきた美術商です。

- 売却を迷っている

-

相続整理の途中で判断材料がほしい

-

今すぐ売る予定はないが、価値を知っておきたい

そんなご相談も多く寄せられます。

作品の状態や内容によって評価は大きく異なるため、

まずは画像を拝見し、どのような位置づけになるかをお伝えすることが可能です。

3つの“問い合わせる理由”

-

理由1:判断が早い……写真(全体/サイン周り/裏)だけで、まずは「評価の方向性」をお伝えします

-

理由2:無理に売らせない……「売るか未定」「相続で整理中」「家族と相談中」でもOK

-

理由3:評価の根拠を言語化……作品タイプ(日本画・素描・版画等)と状態・来歴を分けて説明

まずは「価値があるかどうか」だけでも結構です。

査定は無料/秘密厳守。銀座への持込・出張・宅配・LINE、最も負担の少ない方法をご案内します。

日本画の写真を送る場合

(スマホでOK)

スマホなどでの撮影のポイント

☑正面(全体)

→ 作品の雰囲気・サイズ感を見るため

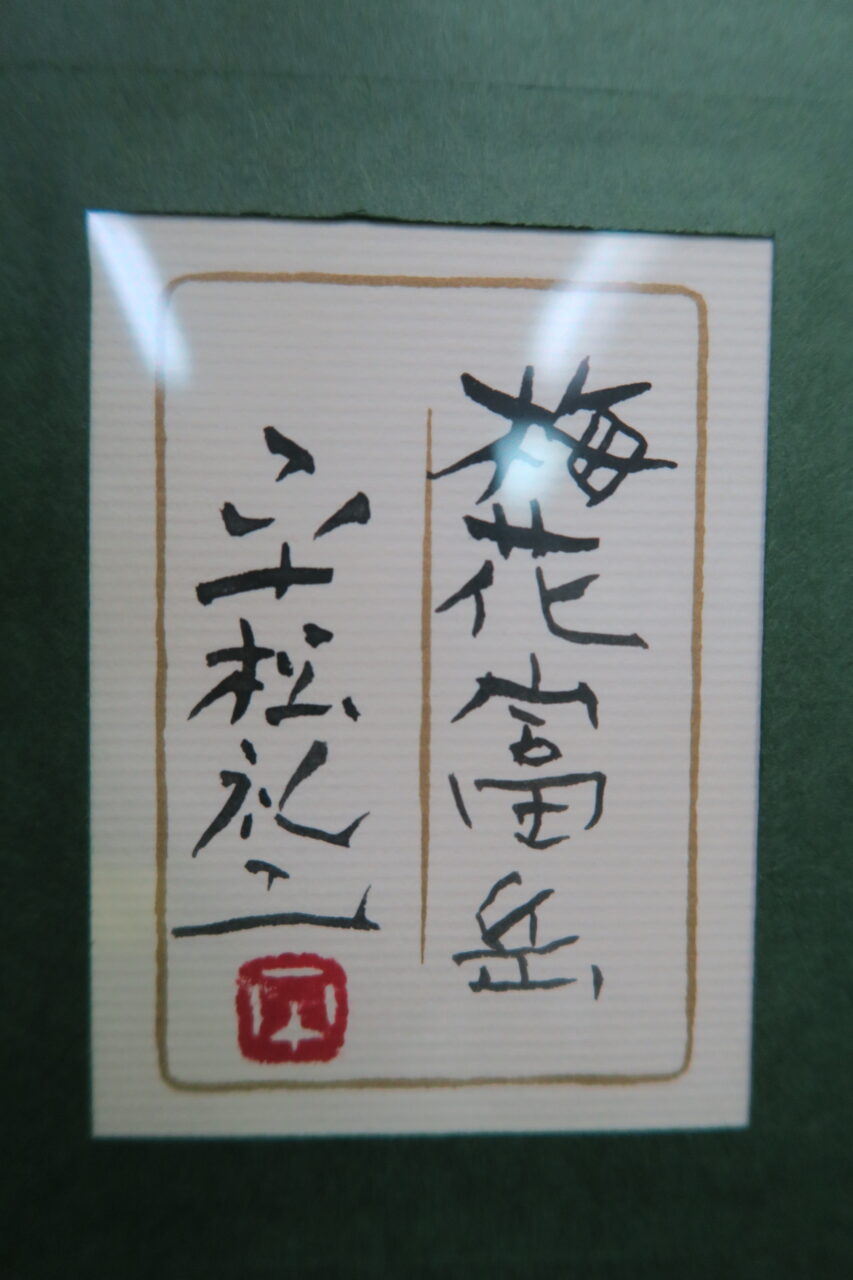

☑サイン・落款(印)

→ 真贋・制作時期の判断材料

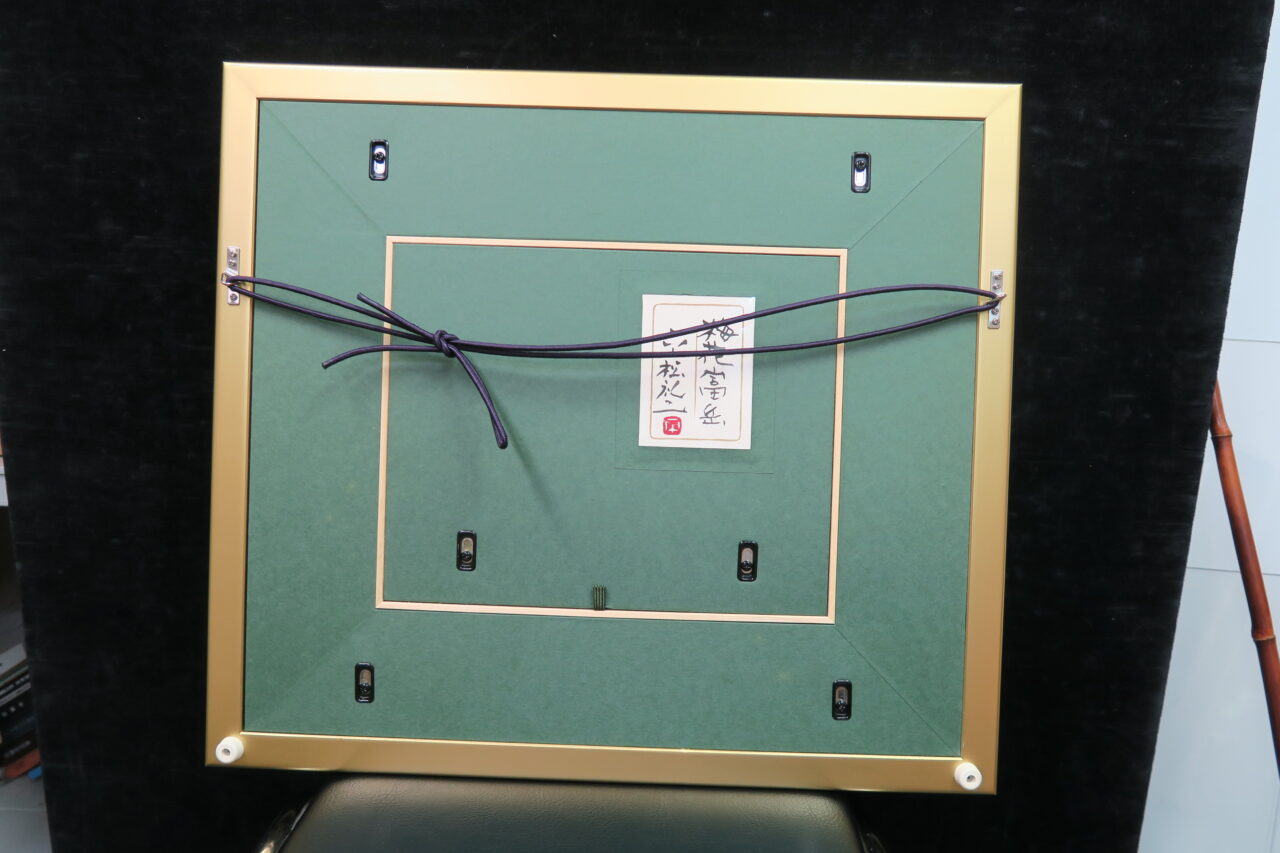

☑ 裏面(共シールなど)

→ 来歴・流通情報のヒント、真贋の評価

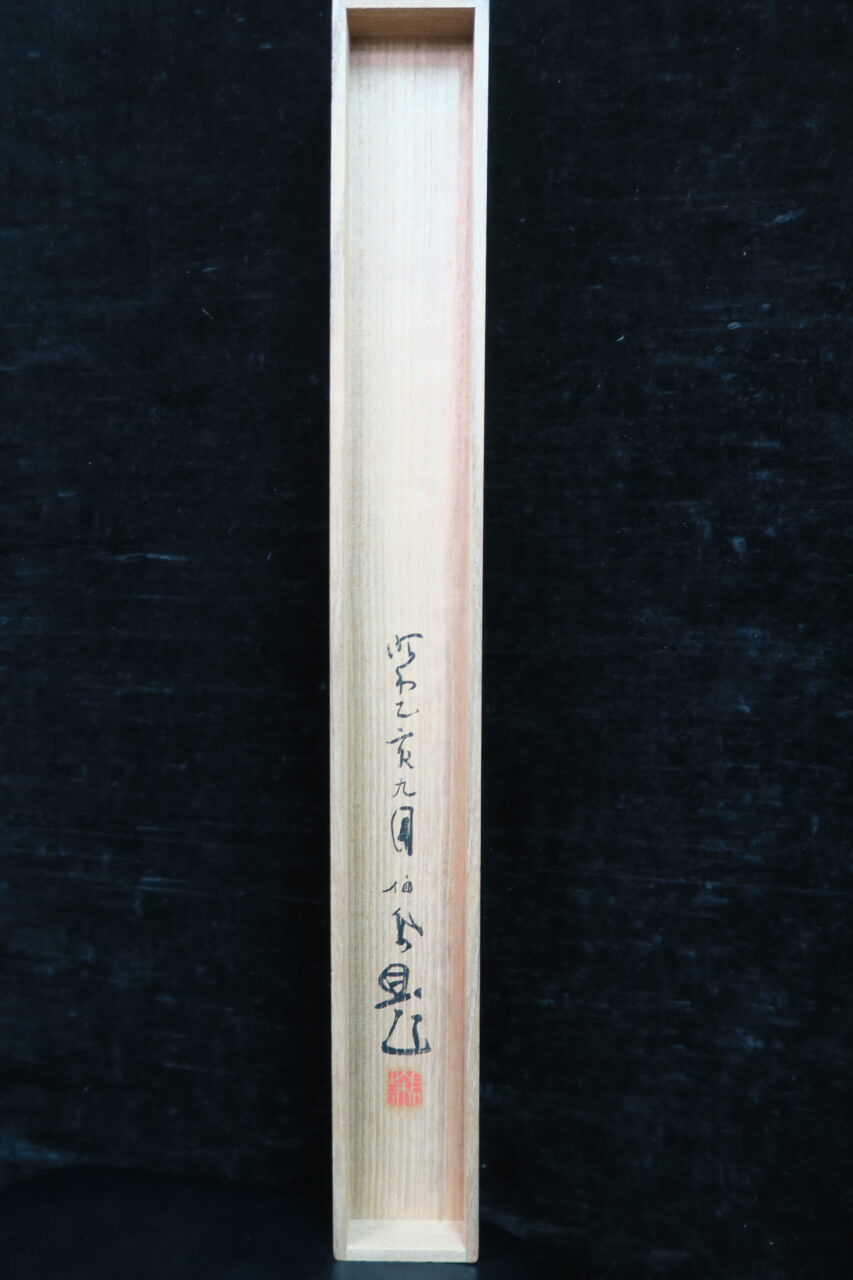

☑ 箱・共シール・鑑定証(あれば)

→ 評価が変わる重要要素

創業から親子四代、東京・銀座で美術品と向き合い続けてきた私たち「秋華洞」には、選ばれる理由があります。

-

「カタログ・名品展」での直接販売力 私たちは単なる転売業者ではありません。自社発行のカタログ『秋華洞カタログ』や展覧会を通じ、作品を熱望する愛好家へ直接お届けしています。中間コストを省けるからこそ、納得の買取価格を提示できます。

-

真贋・鑑定の複雑な手続きもサポート 「鑑定証がない」「箱が見当たらない」といった場合でもご安心ください。長年の経験に基づき、適切な鑑定手続きの代行やアドバイスも可能です。

-

一点から、秘密厳守で対応します 遺品整理やコレクションの整理など、どのようなご事情でも秘密厳守で対応いたします。無理な営業は一切ございません。

「大切にしてきた作品だから、価値の分かる人に託したい」 その想いに、銀座の老舗画廊が誠心誠意お応えします。

0120-126-510

0120-126-510 査定フォーム

査定フォーム LINE査定

LINE査定