菱田春草を

高価買取いたします

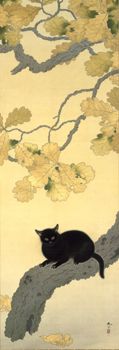

長野県飯田に生まれる。本名三男治(みおじ)。23年東京美術学校に入学、同期の天草神来と親交、川端玉章の指導を受け、28年同校絵画科の第二期生として卒業、卒業制作で最優等となる。古画の模写に従事するとともに日本絵画協会展で受賞を重ね、29年から母校東京美術学校嘱託として予備課程を担当するが、31年校長岡倉天心に殉じて同校を連快退職、日本美術院の創立に参加、正員となる。36年大観とインドを旅行、37年天心、大観らと渡米し、ヨーロッパを経て翌年帰国する。39年日本美術院の五浦移転とともに同地に移住し、制作活動を行う。41年眼病のため五浦を去り東京で静養する。病状がすすんで視力が衰え、明治44年に東京代々木で急逝。享年36才。春草が試みた大胆な絵画表現である没線描法は、当時朦朧体と呼ばれ一部酷評されたが、現在では伝統的日本画の世界に斬新な技法と革新をもたらした春草の挑戦が、近代日本画の発達に大きく貢献したことは言うまでもない。代表作は《落葉》《黒き猫》《王昭君図》、いずれも重要文化財である。

菱田春草

作家紹介

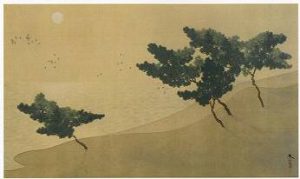

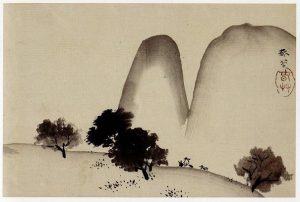

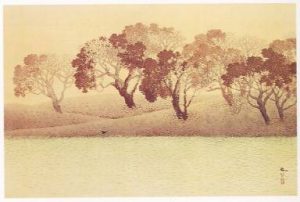

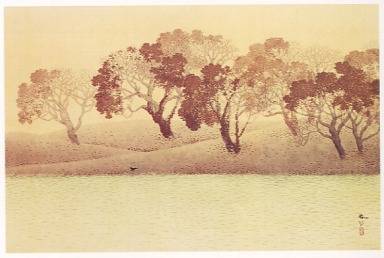

追い求めた独自のスタイル、朦朧体。

東京美術学校において、菱田春草が岡倉天心や横山大観らとともに追求した新たな日本画の技法が「朦朧体」です。

朦朧体は、墨で輪郭線を描かないということが大きい特徴です。もともと、「没骨」という輪郭線を描かない東洋絵画の技法は存在していたものの、この朦朧体ではぼかしを用いて淡い色彩とすることで、西洋絵画のように空気や光を表現しようと試みました。

当時、朦朧体は日本画のアイデンティティともいえる墨線を否定しており、不明瞭な画面であるとして批判を受けました。

しかし、菱田らがアメリカやヨーロッパに外遊した際、人々の反応は全く違うものでした。菱田らの朦朧体の作品が海外で高く評価されたことをきっかけに、日本での評価も徐々にあがっていきます。

短い生涯のあいだに生み出された傑作の数々

菱田春草は、《王昭君》・《賢首菩薩》・《落葉》・《黒き猫》の4作品が国の重要文化財に指定されており、明治以降の画家として最多の指定数といわれています。

このように、近代日本画の歴史を語るうえで欠かすことができない名作を数々生み出した菱田ですが、病気に悩まされ、若くして亡くなってしまいます。

晩年、菱田は慢性腎臓炎を原因とする網膜炎で療養生活を余儀なくされていました。

しばらくして小康状態となり、代表作である《落葉》や《黒き猫》を描きあげます。どちらも穏やかな光景を描いた作品ではあるものの、菱田の執念が込められており、それが人々の心を捉える一因となっているのでしょう。

その後、再び病が進行してゆきます。最後には失明してしまい、36歳でこの世を去りました。

まずは写真1枚で構いません。お気軽にお問い合わせください。

絵画骨董買取プロ・秋華洞がお役に立てること

私ども秋華洞は、買取専門業者ではなく、実際に作品を扱い、次の所蔵者へ橋渡しをしてきた美術商です。

- 売却を迷っている

-

相続整理の途中で判断材料がほしい

-

今すぐ売る予定はないが、価値を知っておきたい

そんなご相談も多く寄せられます。

作品の状態や内容によって評価は大きく異なるため、

まずは画像を拝見し、どのような位置づけになるかをお伝えすることが可能です。

3つの“問い合わせる理由”

-

理由1:判断が早い……写真(全体/サイン周り/裏)だけで、まずは「評価の方向性」をお伝えします

-

理由2:無理に売らせない……「売るか未定」「相続で整理中」「家族と相談中」でもOK

-

理由3:評価の根拠を言語化……作品タイプ(日本画・素描・版画等)と状態・来歴を分けて説明

まずは「価値があるかどうか」だけでも結構です。

査定は無料/秘密厳守。銀座への持込・出張・宅配・LINE、最も負担の少ない方法をご案内します。

日本画の写真を送る場合

(スマホでOK)

スマホなどでの撮影のポイント

☑正面(全体)

→ 作品の雰囲気・サイズ感を見るため

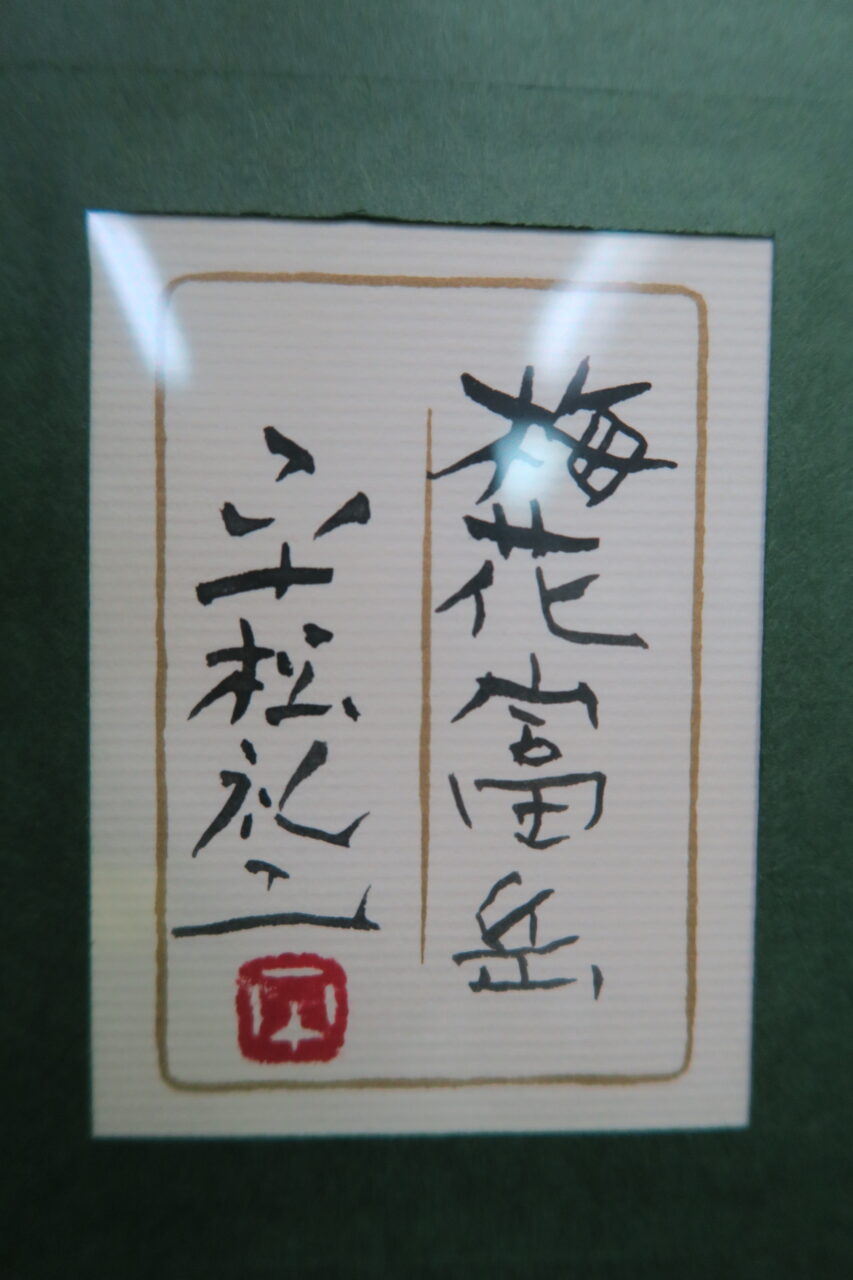

☑サイン・落款(印)

→ 真贋・制作時期の判断材料

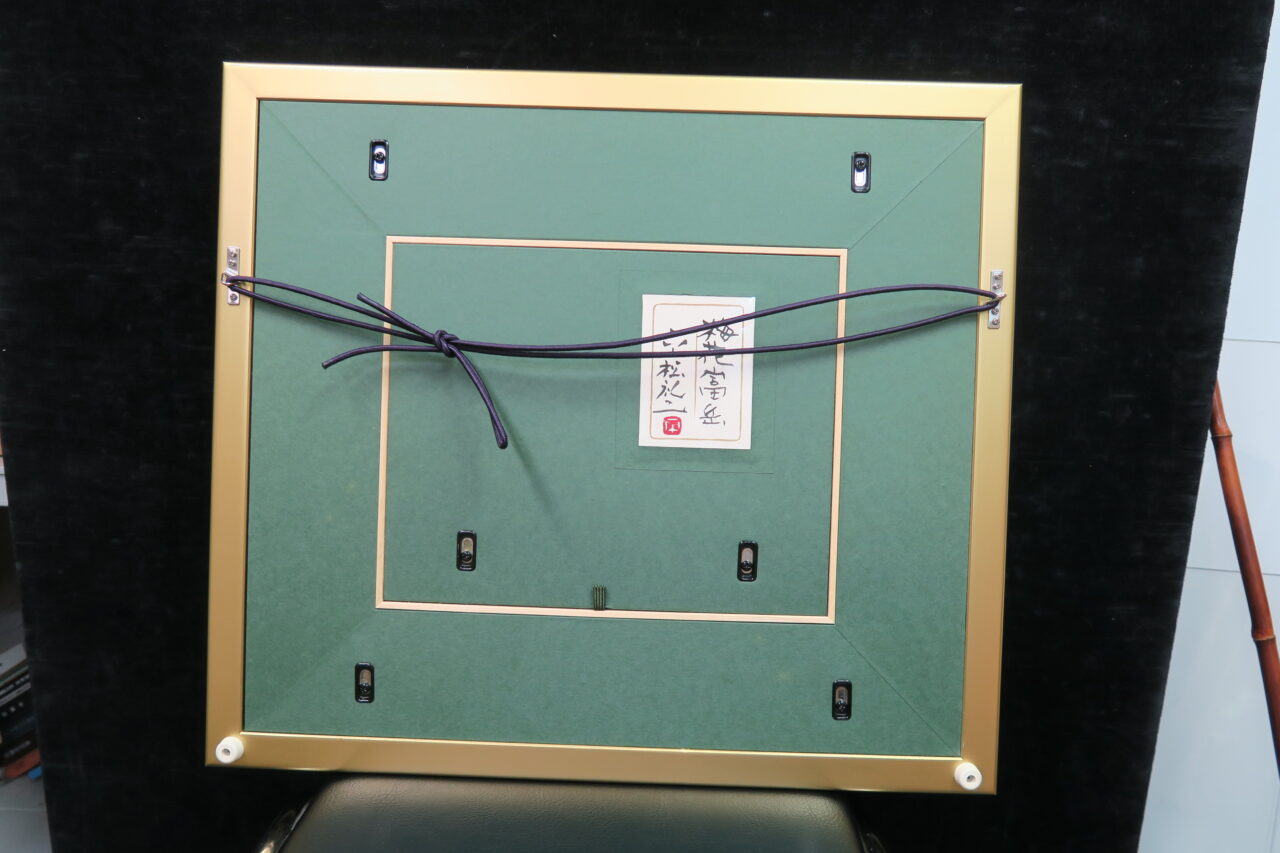

☑ 裏面(共シールなど)

→ 来歴・流通情報のヒント、真贋の評価

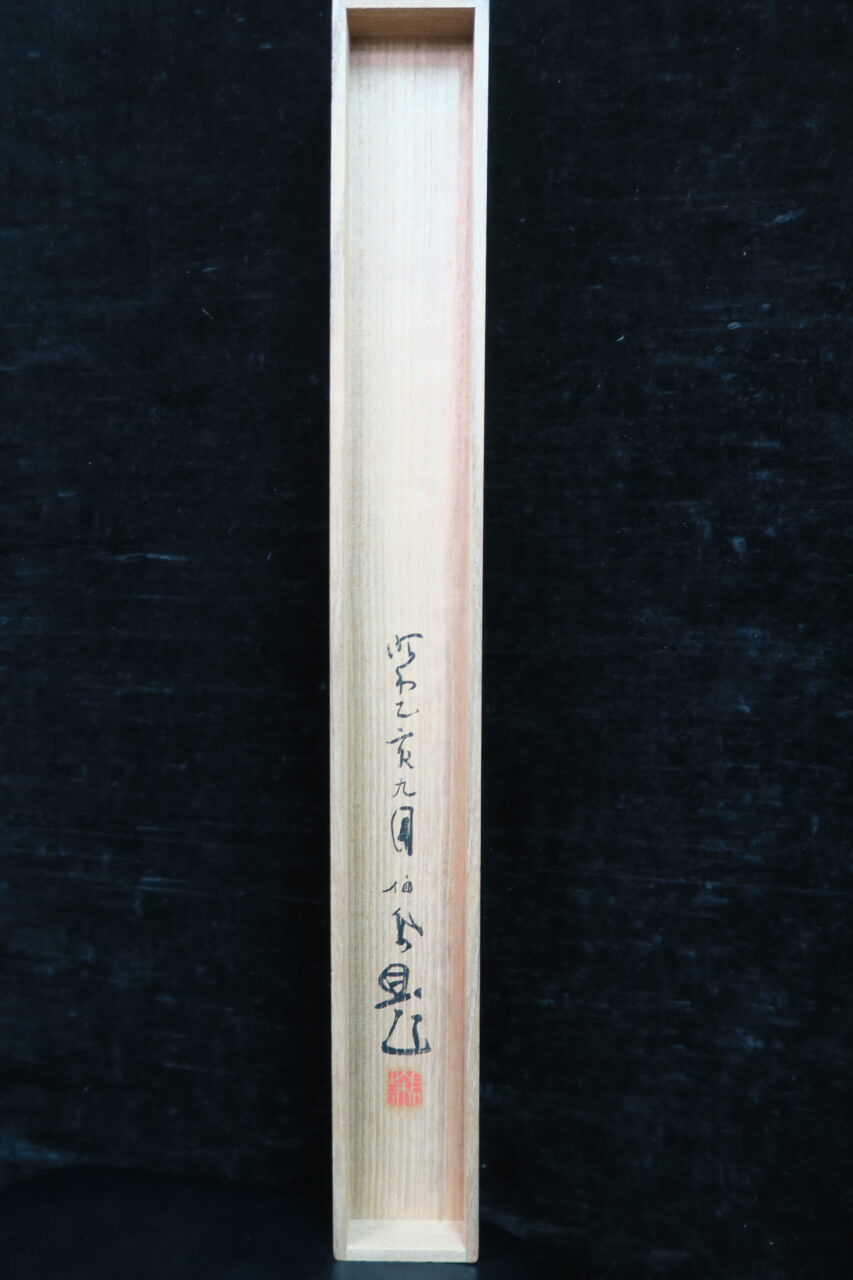

☑ 箱・共シール・鑑定証(あれば)

→ 評価が変わる重要要素

創業から親子四代、東京・銀座で美術品と向き合い続けてきた私たち「秋華洞」には、選ばれる理由があります。

-

「カタログ・名品展」での直接販売力 私たちは単なる転売業者ではありません。自社発行のカタログ『秋華洞カタログ』や展覧会を通じ、作品を熱望する愛好家へ直接お届けしています。中間コストを省けるからこそ、納得の買取価格を提示できます。

-

真贋・鑑定の複雑な手続きもサポート 「鑑定証がない」「箱が見当たらない」といった場合でもご安心ください。長年の経験に基づき、適切な鑑定手続きの代行やアドバイスも可能です。

-

一点から、秘密厳守で対応します 遺品整理やコレクションの整理など、どのようなご事情でも秘密厳守で対応いたします。無理な営業は一切ございません。

「大切にしてきた作品だから、価値の分かる人に託したい」 その想いに、銀座の老舗画廊が誠心誠意お応えします。

0120-126-510

0120-126-510 査定フォーム

査定フォーム LINE査定

LINE査定