On Ayano Oki’s Solo Exhibition“Twisting Threads”

I believe that Ayano Oki’s solo exhibition Twisting Threads marks an important turning point, both for the artist herself and for us at Gallery Shukado, as it is the first exhibition in which the theme of “family” is addressed head-on.

About the Artist

From the Lineage of Bijinga to a “Japanese Egon Schiele”

Ayano Oki (born in 1994 in Tochigi Prefecture; graduated from the Department of Japanese Painting, Musashino Art University) is an artist who has worked in close dialogue with the lineage of bijinga—images of beautiful women—while drawing raw corporeality and emotional intensity into her pictorial world.

In Oki’s profile on the Gallery Shukado website, we have previously noted the following points:

- That her proximity to the bijinga tradition leads the viewer toward a deeply erotic gaze.

- That within seemingly rough, almost violent applications of pigment—likened to spilled coffee—women appear who accept men at the threshold of sensuality, gazing back while seeking something even stronger.

- That within contemporary Japanese figurative painting, her latent intensity is highly distinctive, possessing a sensuality that could well be described as that of a “Japanese Egon Schiele.”

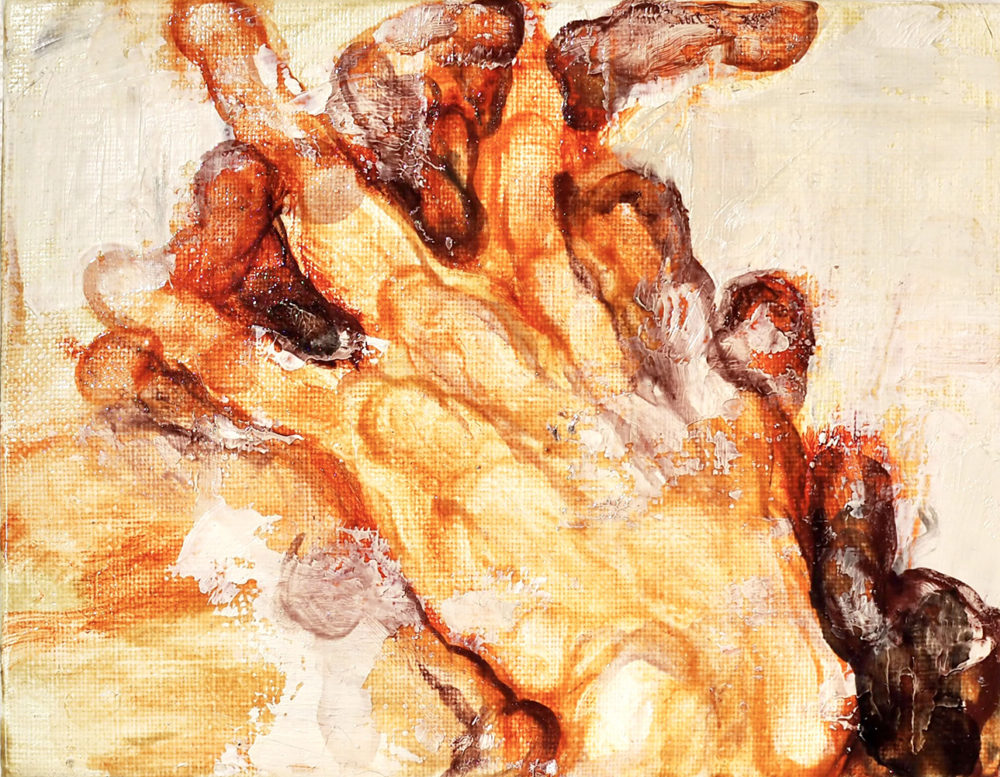

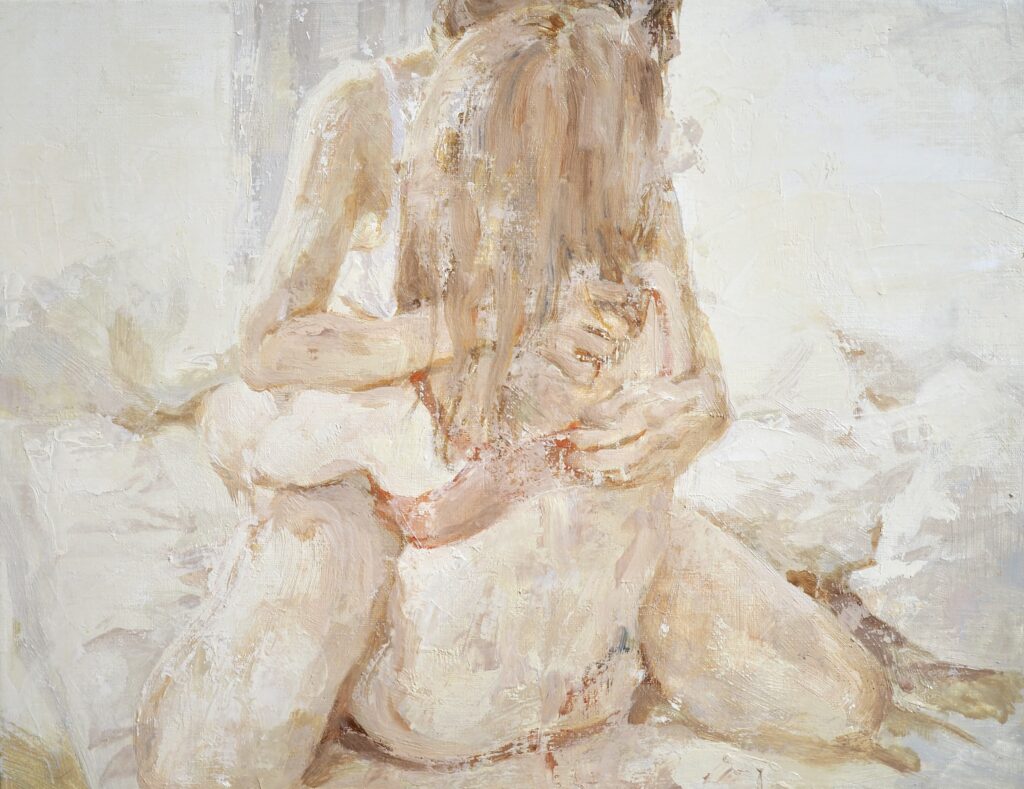

In practice, Oki’s canvases—where violently drawn lines coexist with stains and splashes of pigment—do not so much depict a model’s appearance as make visible an atmosphere of desire and solitude.

The supple bodies of young women never settle into symbolic or idealized “beauty”; instead, they emerge as fully human presences, imbued with hesitation, languor, resignation, and other complex emotions.

Through her solo exhibition Skin at 37.2°C (GALLERY SCENA., 2024), as well as numerous group exhibitions and art fairs across Japan, Oki has come to be recognized as one of the most promising figures among contemporary bijinga painters.

The World of Her Work

Bodies, Interiors, and Dense Air

Looking back over Oki’s work, several consistent characteristics emerge.

Close-ups of the Body

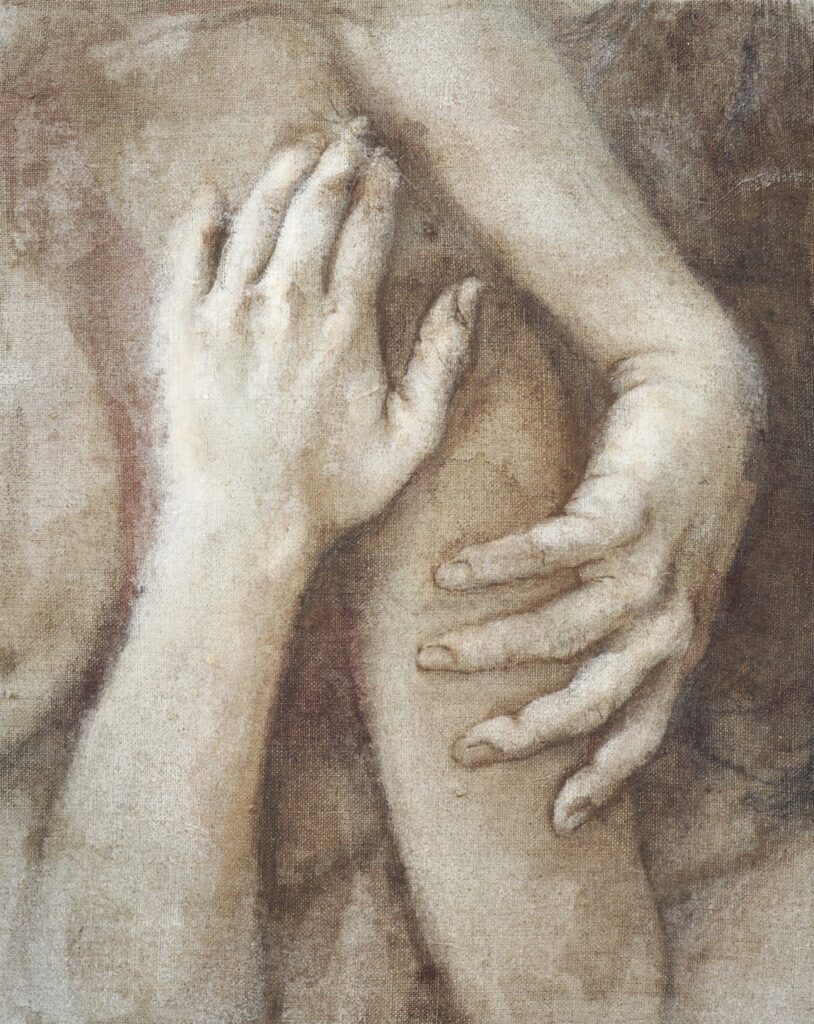

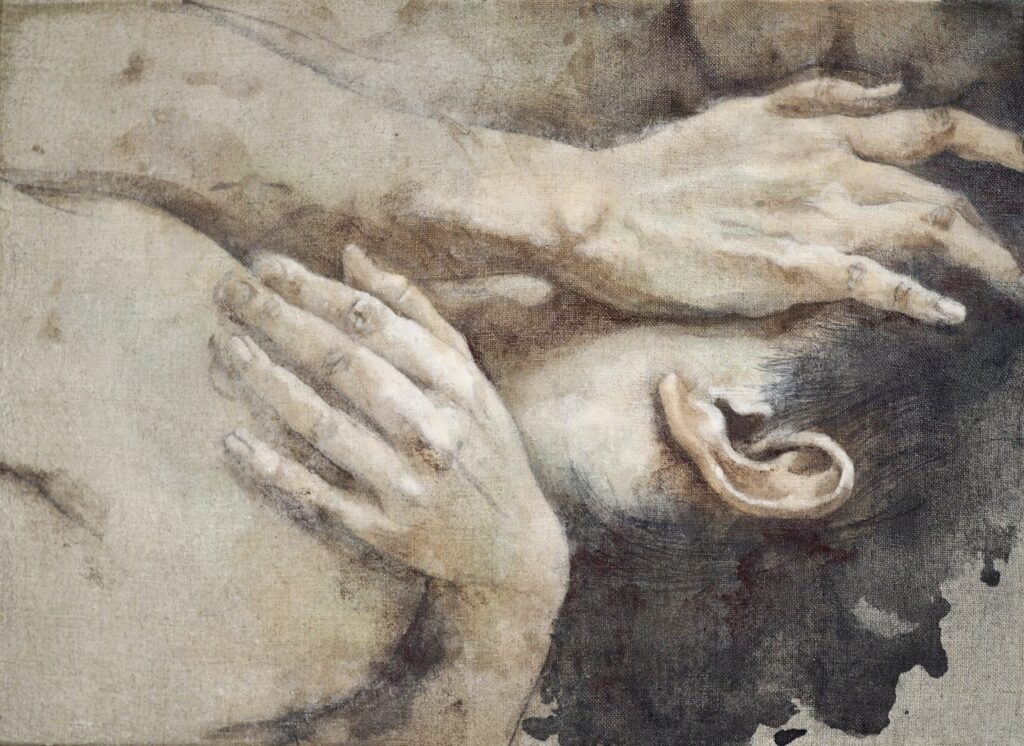

By isolating parts of the body—nape of the neck, shoulders, hands, reclining figures—Oki draws the viewer’s gaze to the very edge of the picture plane.

The Interior as a “Shell”

Bathrooms, beds, windowsides, closets, dining tables—enclosed interior spaces often form the stage. Within these shells, women appear to reexamine their relationships with themselves and with others.

Tension Between Line and Stain

Delicate line drawing grounded in Japanese painting techniques collides with “coffee-spill-like” rough coloration. This friction gives rise to emotional turbulence within otherwise quiet compositions.

Although her work is often described as erotic, this eroticism does not manifest as explicit sexual imagery. Rather, it approaches the fundamental human desire to touch another person, to long for someone.

In this sense, the women depicted in Oki’s paintings are not passive objects of viewing; they meet our gaze as “another version of ourselves.”

Twisting Threads:

A Shift Toward the Theme of Family

As indicated by the artist’s own statement, this exhibition clearly takes “family relationships” as its central theme.

Choosing someone who grew up in a different environment and thinks differently as a partner, and building a life together while constantly finding compromises, feels to me like twisting threads of different lengths together—a steady, quiet accumulation of effort that I find deeply endearing.

What is particularly striking here is that Oki speaks not of romance, but of partnership as a shared life—coexistence as family.

The metaphor of twisting threads suggests a process in which threads of differing materials, lengths, and strengths creak against one another, entangle, and eventually become a single, thicker strand.

This can be read as a step beyond the “ephemeral eroticism” of her earlier work, toward an attempt to depict the temperature of relationships that endure over time.

Based on glimpses of her working process shared on Instagram, we can anticipate the appearance of motifs such as:

- Wedding banquet round tables alongside intimate moments in bedrooms

- Traces of meals and fleeting moments when hands meet

- Relationships shaped through the everyday act of sharing food

What Oki adopts here is neither a documentary attitude nor a sentimental glorification of family.

Rather, she seems to be re-narrating—through painting—stories that everyone shares, yet has long avoided articulating.

By gently dissolving the boundaries between the official and the private, the celebratory and the everyday, the body and society, her paintings quietly draw viewers in, suggesting: “This could happen to you as well.”

In this sense, Oki’s paintings can be read like short novels—works in which viewers can project themselves and their families, even without faces being explicitly depicted.

From Bijinga to a Painter of Life and Love

What this exhibition ultimately tests is whether Oki can extend the frameworks of bijinga and sensuality into a longer narrative of relationships—one grounded in family.

Her keen sense of bodily expression, her bold handling of pigment, her compositional ability to extract moments from daily life, and her power to involve the viewer through intersecting gazes all come together here.

When these elements converge with the theme of family, what emerges is not a mere depiction of domestic scenes, but a portrait of contemporary intimacy.

Already described as possessing a “Japanese Egon Schiele”-like sensuality, Oki’s gaze—rather than plunging into Schiele’s despair—has often been seen as carrying a distinctly Japanese, optimistic yearning for happiness.

Through the subject of family, this gaze seems poised to move toward an even more affirmative and multilayered direction.

Considering the accumulation of her solo and duo exhibitions at Gallery Shukado and GALLERY SCENA., this exhibition can be positioned as a turning point: from “bijinga painter” to “painter of life and love.”

A Message to the Viewer

Visitors may experience moments such as these:

- Small canvases enclosing touching hands, bodies leaning toward one another, fragments of daily life steeped in dense air.

- From quiet interior scenes, unspoken emotional tremors rising as lines and stains.

- Viewers finding their own memories of family or partners unexpectedly stirred.

Like twisting threads, this exhibition embraces both the inconvenience and the tenderness of living with others.

It promises to be a quietly passionate exhibition.

More than a presentation of new works by a young artist, Twisting Threads represents an important step in revealing how deeply Ayano Oki can venture into the emotional core of her subject matter.

The hands, dining tables, and bedrooms she depicts gradually overlap with your own family history.

I sincerely hope you will experience that moment of convergence in the gallery.

On First Festival and the Continuity from Her Graduation Work

The large-scale work presented in this exhibition is First Festival.

This piece directly connects to Oki’s graduation work Dining Table, submitted at Musashino Art University.

The graduation work sought not to fix the dining table as a static still-life object, but to capture it as a trace of living—something that moves, changes, and transforms over time.

At the time, Professor Naoaki Yamamoto, then a professor in the Department of Japanese Painting, evaluated the work as follows:

“The objects placed on the dining table and the family members seated around it are all fragmented. Yet these fragments vibrate subtly, producing a sense of existential reality. The gaps that emerge are filled through coarse mineral pigments and collage, preserving harmony in a composition that was on the verge of collapse. It is truly skillful. Viewers are compelled to gather these fragments of time and reconnect forgotten moments of everyday life. In doing so, they are reminded that the skill of painting and the skill of living rarely coincide—this is both the sorrow and pride of being a painter.”

This critique is highly suggestive.

It praises Oki’s ability to grasp the fragmentary nature of family life, her technical mastery of materials, and her capacity to provoke in viewers the desire to reconstruct their own daily lives.

First Festival:

From Fragment to Invitation

In First Festival, the method explored in her graduation work reaches maturity.

Rather than depicting a completed ceremonial scene, the painting preserves only the state of being in the midst of life—disordered tableware, gestures of hands, a child held in arms.

Crucially, Oki leaves the center of the composition ambiguous, with faces and gazes softened and a seat left open.

That emptiness becomes an entrance, quietly asking:

“Were you not seated at this table as well?”

Here, fragments of life transform into spaces where viewers can overlay their own memories.

First Festival thus marks both the moment when Oki begins to paint family and the moment when her paintings begin to invite viewers into their own familial recollections.

Final Invitation

Dates: December 12 (Fri) – December 20 (Sat), 2025

Venue: Gallery Shukado

10:00 a.m. – 6:00 p.m. / Open daily / Free admission

(Part of the Xmas Art Festa)

Ayano Oki’s paintings will quietly intertwine with your own family history.

I hope you will experience that encounter in person.