茶入の査定と買取

絵画骨董買取プロにご相談ください

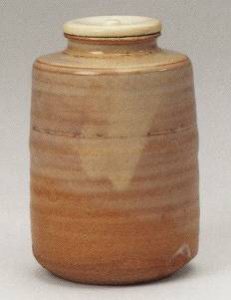

1.茶入とは

濃茶を入れる器を茶入といいます。陶製の小壺で、中国から伝来した唐物と日本製の和物の二つに大別されます。他に琉球や東南アジア方面から渡来した茶入は島物と呼ばれます。茶入は、鎌倉・室町時代を通じ唐物文物のひとつとして伝わり、これを真似て日本でも瀬戸などの地域を中心に茶入が作られました。喫茶の風習が盛んになるにつれ、茶入は特別に尊重されるようになりました。

2.茶入の形

茶入の形は様々な種類がありますが、主な形は次のようになっています。

肩衝(かたつき)…肩の部分が張っている茶入の総称です。

文琳…林檎の形に似て丸いことからこの名がつきました。

茄子…名前の由来は、形が茄子に似ているからとも、釉の光沢が茄子色だからともいわれます。飴釉、黄釉のものは老茄子と呼ぶことも。

丸壺…丸い胴に高い首がついたものをいいます。

3.茶入の鑑賞ポイント

茶入の各部は名所(などころ)とも言われ、鑑賞の見どころになります。

口作り…縁を少し外に反らせるのを捻返しと呼び、この捻返しの所を片方にそいだものを片そぎ、両方そいだものを両そぎといいます。一文字にそいだ駱蹄口(ろていぐち)というものもあります。

甑(こしき)と肩…甑は首の部分でのどともいいます。肩には張った肩衝となだらかな撫肩があります。

胴…肩から裾までの部分で、胴をぐるりと廻る線は胴紐と呼ばれています。

裾…釉際から底に至る部分で、多くは胎土を見せています。

底…畳付、盆付などとも呼ばれます。底には茶入をろくろから離す際に糸状のもので切り取った跡が見られ、その跡は糸切と呼ばれます。糸切には右回りの和物糸切、左回りの唐物糸切、渦糸切など様々な種類があり、胎土とあわせて鑑賞のポイントとなります。

釉薬…茶入には必ず、裾の部分を除き、もしくは全体に釉がかかっています。この釉が肩から垂れた釉筋を頽(なだれ)といい、また釉溜りを露といいます。これらは釉色の変化と併せて景色と呼ばれる見どころです。

0120-126-510

0120-126-510 査定フォーム

査定フォーム LINE査定

LINE査定